Capitolo 1 - L'evoluzione del sacro nell'umanità

Il concetto di "sacro"

Il concetto di "sacro" sfugge a una definizione univoca, e tuttavia è stato centrale nella storia delle religioni e della cultura umana. Per Emile Durkheim, il sacro si distingue dal profano; per Rudolf Otto, è la manifestazione del "totally other"; Mircea Eliade lo interpreta come una struttura fondamentale della coscienza: un'esperienza che interrompe il corso ordinario del tempo, stabilendo una zona distinta, dove si tocca il principio dell'eterno.

Parlare di una "evoluzione del sacro" non implica una scala di forme migliori o peggiori, ma l'osservazione del mutare delle modalità con cui l'essere umano costruisce simboli, riti, credenze per dare significato al proprio esistere, al proprio rapporto con il cosmo. Il sacro appare, in questo panorama, simultaneamente costante e mobile: costante nei bisogni che attiva (appartenenza, senso, mistero), variabile nei modi in cui queste esigenze sono tradotte culturalmente.

Le origini del sentimento religioso

Fin dal Paleolitico le tracce archeologiche attestano quello che possiamo definire un sentimento religioso precoce. Le sepolture intenzionali - nei casi di Neanderthal come Homo Sapiens - con corpi disposti secondo schemi rituali, la presenza di ocra o di oggetti votivi, suggeriscono che la morte non fosse considerata soltanto evento biologico, ma punto di contatto con l'ignoto.

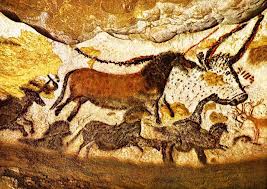

L'arte rupestre, visibile in luoghi come Lascaux o Altamira, esprime non solo scende di caccia, animali o figura umane, ma simboli che sembrano riferirsi a realtà invisibili: spiriti, presenze, forze che trascendono la vita quotidiana. In queste società - tipicamente nomadi o semi-nomadi - l'animismo è una proposta interpretativa molto significativa: ogni elemento della natura (animali, piante, acqua, montagne) può ospitare un'anima, una forza vitale.

Il Neolitico e la rivoluzione agricola

L'avvento dell'agricoltura e la sedentarizzazione modificano profondamente il rapporto con la natura e con il sacro. I vincoli con la terra diventano più stabili: occorre garantire raccolti regolari, preservare i suoli, proteggere le colture. Nascono divinità legate alla fertilità, figure che incarnano la maternità della terra, ma anche la potenza distruttrice del ciclo.

Villaggi come Gobekli Tepe e Catalhoyuk mostrano come i confini tra sacro e quotidiano fossero sottili. I templi o gli spazi rituali emergono come centri comunitari, non solo luoghi di culto, ma punti di riferimento simbolico per la collettività. La casa stessa, la famiglia, i morti: tutto è permeato di sacro.

Il sacro e il potere nelle prime civiltà

Nelle civiltà antiche il sacro e il potere si intrecciano: il sovrano non solo governa, ma incarna o media con il divino. In Egitto il faraone è manifestazione dell'ordine cosmico, chiamato "Maat"; in Mesopotamia il re è scelto dagli dei, custode della legge divina.

L'invenzione della scrittura introduce una nuova dimensione: il mito, la liturgia, i testi religiosi diventano elementi fissati nel tempo. Inni, codici, testi funerari assumono funzione di memoria sacra. I calendari liturgici, le feste stagionali, le cerimonie ufficiali articolano la vita pubblica, sanciscono ruoli, confermano il legame tra comunità e divino.

Dalla molteplicità degli dei al principio divino unico

Il politeismo offre un mondo divino ricco e articolato: i pantheon riflettono tutte le sfaccettature dell'esperienza umana. Ma già in epoche relativamente antiche emergono correnti di pensiero e sperimentazioni religiose che tendono verso un principio divino unitario o trascendente. In Egitto, l'esperimento di Akhenaton, con il culto del dio Aton, segnala una svolta. In Persia, l'insegnamento di Zoroastro introduce un dualismo morale che prepara il terreno per le idee monoteistiche. In queste transizioni, il divino non è più semplicemente forza naturale o spirito panteistico, ma principio assoluto, creatore, legislatore.

Continuità e trasformazioni del sacro

Il viaggio che attraversa millenni di storia mostra come il sacro, pur mutando forme, segni e significati, resti un elemento costante della condizione umana. Riti di passaggio, culto dei morti, celebrazioni cosmiche: queste pratiche emergono ovunque, cambiano nei dettagli ma non nel fondo.

Studiare l'evoluzione del sacro significa cogliere non solo il passato, ma anche il presente: riconoscere in noi, nei nostri riti, nelle nostre urgenze spirituali le tracce di ciò che è stato. E' un filo rosso che attraversa la storia, una tensione sempre viva tra ciò che siamo e ciò che desideriamo essere, tra contingente e trascendente.